En el vuelo de Melbourne a Alice Springs hicimos una larga escala en Adelaida, donde me llevé la sorpresa de encontrar un cartel de propaganda de las Fuerzas Armadas australianas en el que aparecía un destructor que me resultaba familiar. Mis excompañeros de trabajo de Navantia me confirmaron que se trataba de la primera unidad de la serie Hobart, diseñado por mi antigua empresa y construido en Australia con tecnología española. Al parecer, los tres buques han costado un total de seis mil millones de euros. Lo pongo con cifras (6.000.000.000 €) para que comprendamos mejor la locura que representan los gastos militares.

Aterrizamos en Alice Springs anocheciendo y con un calor bochornoso, que nos acompañaría durante nuestra estancia. En el aeropuerto no había nadie esperando a los pasajeros, por lo que agradecimos la oferta de un residente de compartir con él el taxi que había pedido por teléfono. Llegó una furgoneta en la que nos metimos siete u ocho turistas despistados, con nuestros equipajes. Sin que dijéramos nada, el taxista nos cobró a cada uno nuestra parte del coste del trayecto.

Alice Springs, destino del mítico viaje en autobús de Priscilla, reina del desierto, es considerada la capital del desierto central, una división administrativa de más de medio millón de kilómetros cuadrados poblada por solamente 40.000 personas, de las cuales la cuarta parte son aborígenes. Esto nos da una densidad de 0,08 habitantes por kilómetro cuadrado; para calibrarlo basta pensar que tanto en Mongolia Exterior como en la antigua provincia española del Sáhara Occidental la densidad es de dos habitantes por kilómetro cuadrado, veinticinco veces superior.

Alice, como le llaman los australianos, tiene unos veinticinco mil habitantes. Para hacernos una idea de lo aislada que está, pensemos que no hay ninguna ciudad más grande en mil quinientos kilómetros a la redonda.

En Alice se puede contemplar en toda su crudeza la dura situación de los aborígenes, que constituyen, a mucha distancia de los blancos, el segmento más pobre de la población. Es muy habitual encontrarlos por las calles del centro, sentados en la acera o tumbados en un parque, rodeados de niños, malolientes y muchas veces borrachos. Aunque representan la cuarta parte de la población del desierto central, su cultura parece estar perdiéndose a toda velocidad: ya solo uno de cada diez habla su idioma tradicional. El gobierno australiano, pese a todas sus declaraciones de respeto y reconocimiento hacia los pueblos indígenas, no parece hacer muchos esfuerzos por su integración; de hecho, es muy difícil encontrar un empleado público indígena, como tampoco camareros, conductores de taxi o trabajadores de la construcción. Los empleos mejor pagados parecen estar reservados para los blancos de origen anglosajón, seguidos por otros blancos (griegos, italianos, españoles, iberoamericanos) chinos, vietnamitas, indonesios y otros habitantes del sudeste asiático. Algo nos habíamos olido en el vuelo Melbourne – Adelaida, cuando embarcaron unos cincuenta estudiantes y diez profesores de un colegio, Saint Patrick, que supuse privado. Entre ellos había uno de aspecto asiático, otro negro y una aplastante mayoría de blancos rubios y con la cara colorada. Ni un solo aborigen.

Otra prueba de esta discriminación la podemos encontrar en los poderes del Estado. En la actualidad, solo once de los doscientos veintisiete miembros del parlamento central se definen como aborígenes y el primero que llegó a ese organismo lo hizo en 2010. Bien es verdad que la primera mujer que llegó al Senado lo consiguió en 2013, y no me refiero solo a mujeres aborígenes sino a mujeres en general.

El centro de Alice Springs, como el de la mayoría de los pueblos grandes y ciudades pequeñas de Australia, está formado por ocho o diez manzanas en las que se concentran casi todos los hoteles, bares, oficinas y tiendas; el resto de la ciudad se compone de viviendas unifamiliares, rodeadas de jardines cada vez más extensos conforme te alejas del centro.

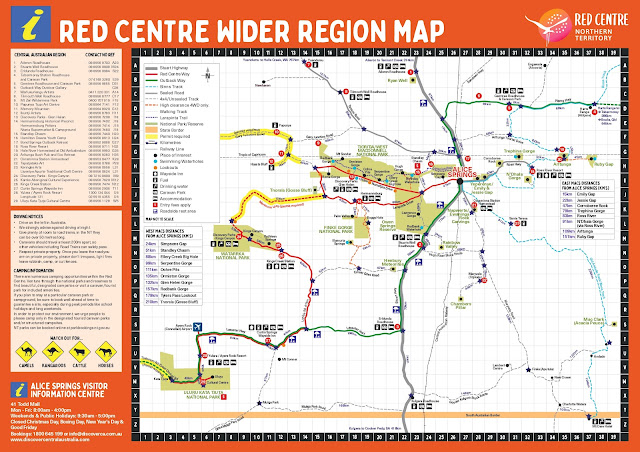

Lo primero que hicimos al día siguiente fue pasarnos por la oficina de información para visitantes a comprobar el estado de las carreteras que se adentraban en el desierto, ese outback tan apropiadamente nombrado. Allí nos dieron un buen mapa de la zona y nos indicaron que se esperaban lluvias, por lo que muchas de las carreteras, incluso las asfaltadas, podían resultar cortadas por inundaciones. En varias de ellas estaba prohibido circular si no era a bordo de un todoterreno “de fondo alto”, nos insistieron. Nos leyeron también una larga lista de prohibiciones, como salirse de la carretera en las zonas no específicamente señalizadas para ello, llevar perros sin correa, pasar la noche en un vehículo fuera de un camping o encender fuego salvo en las barbacoas públicas (que, por cierto, ofrecían gas gratis a sus usuarios). El resto del día lo pasamos comprándonos sendos sombreros australianos, imprescindibles con el sol que caía; acopiando provisiones para los picnics que pensábamos organizar en nuestros recorridos por el campo, e intentando comprar vino o cerveza, asunto complicado como pocos. Comprobamos así en primera persona la relación tan peculiar entre el gobierno australiano y sus súbditos, a los que trata como si fueran niños o adolescentes descerebrados incapaces de cuidarse por sí mismos, ciudadanos inconscientes de los peligros que se les pueden presentar en la vida diaria.

Resulta que en todo el Territorio del Norte la venta y consumo de alcohol están muy restringidos, en un inútil intento de evitar el alcoholismo entre los indígenas. Así, en todo Alice Springs solo se puede comprar vino o cerveza para llevar en un par de locales, custodiados por policías armados que te piden la documentación y te preguntan dónde y con quién lo vas a consumir. Luego, el tendero te pide de nuevo tu pasaporte para registrarlo y te advierte que ese día ya no puedes comprar más alcohol.Al atardecer, con la temperatura un poco más soportable, subimos a la colina Tharrartleneme, ahora llamada Annie Meyer. Allí, además de una buena vista sobre la ciudad, pudimos acercarnos a unos walabis y enterarnos de una parte del sueño de la creación de Alice Springs.

Los Arrernte, habitantes originales de los alrededores de Alice, se consideran descendientes de tres orugas ancestrales. Ntyaarlke, Utenrrengatyye y Yeperenye son las que crearon la ciudad y el manantial que le da nombre; la colina a la que habíamos subido era la cabeza de Ntyarlike.

Esa noche decidimos acercarnos al Festival de luz Parrtjima, un evento artístico inspirado en la cultura aborigen, con diversas instalaciones luminosas y la proyección de un espectáculo multimedia sobre la cercana cordillera MacDonnell Occidental. Durante el festival, María sufrió un pequeño accidente que pudo haber dado al traste con nuestros planes de viaje. Por suerte, todo se quedó en un susto y en unas molestias en la rodilla que durante unos días le impidieron emprender rutas complicadas de senderismo y que al día siguiente nos aconsejaron acercarnos al Hospital General.

Este hospital da servicio a todo el desierto rojo con la colaboración de los Flying Doctors, un servicio de médicos que se desplazan en avioneta a donde sea necesaria su presencia. Se veían muy pocos blancos entre los pacientes, supongo que la mayoría tendrían seguros privados. No había cola en la sala de triaje, donde tres enfermeras nos atendieron inmediatamente. Mientras avisaban al traumatólogo, pasé a secretaría a rellenar papeles por ser extranjero y enseñarles la tarjeta de crédito con la que luego pagaríamos los cuatrocientos euros que costaba la consulta. La empleada me comentó que era un día muy ajetreado; ya me gustaría verla en urgencias del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde puedes esperar una hora para llegar a triaje y cuatro o cinco para que te vea un médico.

Enseguida nos atendió el traumatólogo. Unas preguntas, unas manipulaciones de la pierna dolorida y un diagnóstico inmediato y esperanzador: no había lesiones, solo una inflamación fuerte que desaparecería en pocos días a base de vendas e ibuprofeno, como así fue. Ni una radiografía, ni un TAC ni ninguna otra prueba larga y costosa.

Por contraste con esta eficacia de la sanidad pública australiana, el seguro privado de viajes que teníamos contratado con Adeslas nos proporcionó una atención bastante deficiente. Peloteo desde unos números de teléfono a otros, indicaciones erróneas sobre sus horarios de atención y una página web en la que era imposible cargar todos los documentos que nos pedían. Cinco semanas han tardado en reintegrarnos los gastos del accidente.

Solucionados los problemas sanitarios y mientras intentábamos habituarnos a las temperaturas de hasta 38 grados, salimos en coche hacia el tramo más cercano de la cordillera MacDonnell Oriental. Se trataba también de que María se acostumbrara a conducir por la izquierda en una ruta corta y poco concurrida. No es que sea especialmente complicado este cambio de lado, pero la cosa se complica en las escasas rotondas, donde se gira en el sentido de un reloj, y en los semáforos que permiten el giro a la derecha, cuya lógica nunca llegamos a entender del todo.

Otro aspecto dificultoso, del que se quejan los mismo australianos, es la ubicación de los mandos de luces y limpiaparabrisas. En algunos modelos, estos mandos se organizan igual que en España, con las luces en el lado izquierdo del volante y el limpiaparabrisas en el derecho; en otros modelos es exactamente al revés, por lo que con mucha frecuencia poníamos en marcha las escobillas cuando queríamos adelantar o encendíamos los intermitentes si se ponía a llover.

Nuestra idea original era ir en coche hasta la garganta Emily, seguir andando hasta la garganta Jessie y volver andando hasta donde pensábamos dejar el coche. Era la misma ruta que había seguido Yeperenye, una de las tres orugas ancestrales, mientras creaba las pozas de agua y las gargantas antes de convertirse ella misma en la actual cordillera.

En la garganta Emily el paso a las pinturas rupestres, que al parecer representan el sueño de las orugas, estaba cortado por la subida del nivel de la poza tras las recientes lluvias. En vista de esto y de que María no podía acompañarme, decidí no ir andando hasta la garganta Jessie. Siete kilómetros caminando a 35 grados, con el riesgo de que el sendero estuviera impracticable, me pareció demasiado esfuerzo.

Al llegar en coche a la segunda garganta, un letrero advertía a las mujeres y niños aborígenes que no debían ver las pinturas. El tabú no nos afectaba a los extranjeros, pero otro letrero indicaba que, para respetar las creencias de los aborígenes, no se permitía fotografiar las imágenes sagradas.

Al llegar en coche a la segunda garganta, un letrero advertía a las mujeres y niños aborígenes que no debían ver las pinturas. El tabú no nos afectaba a los extranjeros, pero otro letrero indicaba que, para respetar las creencias de los aborígenes, no se permitía fotografiar las imágenes sagradas.

Al día siguiente salimos temprano de Alice, dispuestos a nuestro primer recorrido largo por el outback, y nos encontramos con algo que no nos esperábamos: lluvia, intensa, todo el día. Cada pocos kilómetros nos veíamos obligados a cruzar una charca o a vadear una rambla. En la garganta Ormiston, uno de los pocos pasos que permiten que personas, animales salvajes y ganado crucen la cordillera MacDonnell Occidental, se anunciaba una cafetería con tienda de artesanía gestionada por unos aborígenes. Ante la total indiferencia de los dos empleados, nos tomamos un café y curioseamos entre los objetos (cuadernos, bolsas, postales, marcalibros) decorados con diseños indígenas y a unos precios muy superiores a los que habíamos visto la víspera en las tiendas del centro de Alice Springs.

La lluvia no tenía trazas de escampar, los charcos eran cada vez más profundos y, cuando a las dos de la tarde llegamos al comienzo del Mereenie Loop, un tramo sin asfaltar de ciento sesenta kilómetros, una pista de tierra roja que imponía, nos paramos para pensar y tomar una decisión. Podíamos seguir por aquella pista hasta Kings Canyon, donde habíamos previsto pernoctar, con el riesgo de que la ruta estuviera cortada más adelante y tener que pasar la noche en el coche, o retroceder hasta Alice Springs para llegar a nuestro destino desde el sur, en un rodeo de unos ochocientos kilómetros que tendríamos que recorrer en gran parte por la noche.

Mientras discutíamos, vivimos en directo una de esas muestras de solidaridad que permiten la supervivencia a las pocas personas que residen en el desierto rojo. Un coche, el único que nos adelantó en todo el camino, se detuvo un momento a nuestro lado para preguntarnos si teníamos algún problema. Sabían que en aquella zona, sin cobertura de telefonía móvil, no podías recibir más ayuda que la que te prestaran otros conductores. Este mismo comportamiento solidario se repitió en varias ocasiones a lo largo de nuestro recorrido por el país, incluso en carreteras asfaltadas.

Al final tomamos, por suerte, la decisión correcta: continuar camino por la pista de barro. Cruzamos docenas de arroyos, patinamos por los barrizales y nos cruzamos con caballos, burros, vacas y hasta un dingo, pero ni un solo coche vimos en cuatro horas, salvo un microbús todoterreno cargado de turistas, parado al borde del camino para hacer fotos. Cumplimos con el rito de detenernos y saludar, pero el conductor iba en el mismo sentido que nosotros y no estaba seguro de si la pista estaría abierta. Además, ya nos quedaban pocos kilómetros para llegar a nuestro hotel, el único en toda la ruta, junto con la única gasolinera, el único supermercado y el único bar y restaurante.

Cuando, ya atardeciendo, llegamos a Kings Canyon, nuestro coche, cubierto de barro por completo, causó sensación. Todos los demás que había en el aparcamiento, unos todoterrenos inmensos, equipados con palas, planchas metálicas y todo lo necesario para alcanzar el fin del mundo, lucían impolutos después de haber llegado por el sur. Varios conductores, cuando les confirmamos lo evidente, que habíamos venido por el norte, nos preguntaron por el estado de la pista Mereenie, que algunos pensaban intentar recorrer al día siguiente. Con aquellos cochazos seguro que lo conseguían sin ningún problema.

Nosotros tuvimos la suerte de que la dirección del complejo había decidido alojarnos en un bungalow de lujo, amplio, con veranda, aire acondicionado y baño privado, en lugar de en la cabinita prefabricada y sin cuarto de baño que habíamos reservado.

Esa noche celebramos el final feliz de la pequeña aventura con una buena cena en Hungry Dingo, el pub de Kings Canyon, con música country en directo y buenos vinos. El alcohol para llevar no lo vendían antes de las once de la mañana, lo que me parece razonable, pero solo si eras huésped del camping o del hotel cercanos, lo que constituía una clara discriminación contra los aborígenes Matutjara que vivían en un asentamiento cercano.

A la mañana siguiente fuimos al supermercado a comprar provisiones para las rutas de senderismo que pretendíamos recorrer. Cuando nos preguntaron de dónde éramos, sorpresa: según las dependientas, éramos los primeros españoles que habían pasado por allí.

Decidimos no abordar la ruta más bonita y complicada, una circular que incluía un desnivel de cien metros hasta el borde superior del cañón Kings, el que da nombre al complejo turístico; la lesión de María, aunque había mejorado mucho, todavía no le permitía muchas subidas y bajadas; en su lugar, hicimos otra mucho más sencilla, de ida y vuelta por el fondo del cañón, a lo largo del arroyo del mismo nombre.

Los aborígenes llaman al cañón Watarka Karru y cuentan que los hombres gato recorrieron todo el río desde el sudoeste y celebraban sus ceremonias al pie de la cascada que cae desde lo alto del cañón. Un tabú les prohíbe cortar madera, ni para hacer boomerangs ni para las hogueras. Muchos tabús tienen su motivo; este, en concreto, les obligaba a conservar intacta la vegetación del cañón para así poder capturar a los animales que se acercaban a beber. A los turistas se nos permite ver los árboles, pero no tocarlos.

En el cañón Kings, como en toda Australia, se toman muy en serio el senderismo. Las rutas están perfectamente señalizadas y clasificadas en función de su dificultad. Hay rótulos que explican las leyendas aborígenes relacionadas con la zona a atravesar e información abundante sobre la flora y fauna que te puedes encontrar o sobre los restos arqueológicos (algunos de no más de cincuenta años). En los inicios de cada ruta hay aseos limpios y con papel higiénico; en los puntos de riesgo, escaleras y barandillas. Hay depósitos de agua potable, sombrajos con barbacoas de gas, mesas y sillas para comer. Por todas partes hay bancos para descansar, habitualmente situados a la sombra de un árbol y con buenas vistas.

También hay recomendaciones y prohibiciones, muchas. Prohibido iniciar la ruta si se esperan temperaturas elevadas a lo largo del día, fumar, tirar papeles, beber alcohol, acampar y permanecer en los parques naturales después de la puesta del sol si no se dispone de un permiso para una noche y un lugar concreto, creo que hasta gritar o poner música, por lo silencioso que caminan.

Los que no son tan silenciosos son los grupos de estudiantes que te encuentras por todas partes. Como en España, los pequeños son bullangueros pero atienden con interés las explicaciones de sus benditos maestros, mientras que los adolescentes, con cara de asco permanente y la vista fija en sus móviles, no prestan ninguna atención a lo que están visitando.

La normativa de los parques te aconseja cosas obvias y otras no tanto. Calzado, ropa y sombrero adecuados, dos litros de agua por persona y hora, pasar por el centro de información más cercano o consultar en internet la posible presencia de cocodrilos, de medusas o de dingos o el estado de los senderos… Me da la impresión de que los australianos se autoengañan con su pasión por la libertad y los espacios abiertos. Con sus enormes todoterrenos se limitan a circular ordenadamente de un punto de parada autorizado a otro, sin plantearse siquiera romper las reglas.

Los australianos adoran su país y lo recorren con mucha afición. De hecho, en el outback la inmensa mayoría del turismo es nacional, seguido por un pequeño porcentaje de chinos y muy pocos europeos. Españoles no encontramos ni uno en todo el desierto rojo.

Viajar por Australia es caro hasta para sus propios habitantes; por eso muchos de ellos optan por las autocaravanas, a veces de un tamaño un poco exagerado, y procuran comprar todo lo que van a consumir en los centros comerciales de las grandes ciudades. Hemos visto todoterrenos o camionetas cargados de cerveza como si fueran un camión de reparto de Cruzcampo, o autocaravanas con un remolque-barbacoa.

Su vestuario de turistas es también un tanto peculiar. Pantalones cortos o de camuflaje; botas con cordones y cremallera por encima del tobillo; sombreros de ala ancha, de cuero o de fieltro y con o sin colmillos de cocodrilo, cazadoras de cuero y bandanas al cuello o en la frente. Una mezcla entre Cocodrilo Dundee, Mad Max e Indiana Jones.

Durante el recorrido, sentados en un banco a la sombra de unos eucaliptus de corteza deslumbrante bajo el sol, comprendimos que el lugar fuera sagrado para los indígenas. El frescor y la humedad constituyen un refugio salvador durante los largos e intensos veranos australianos y, para un pueblo sin armas de fuego, un lugar ideal para cazar a algún canguro de los que acuden a beber.

Desde el final del sendero contemplamos con los prismáticos a los senderistas que recorrían la otra ruta, la que discurría por el borde superior del cañón. Buenas vistas, sin duda, pero también un recorrido de varias horas y una subida de quinientos escalones que no estábamos en condiciones de abordar.

Continuamos la ruta en coche y pasamos frente a un desvío que conducía a la comunidad aborigen Lila, oculta también a la sombra de un cañón y a cuya entrada una señal nos recordó la prohibición de acceso sin permiso. No era una norma del gobierno sino un deseo de la propia comunidad, que no quiere ser molestada por los turistas blancos y prefiere seguir viviendo al estilo tradicional.

Así llegamos al comienzo de la segunda ruta que habíamos planificado para ese día: los manantiales Kathleen. Allí nos encontramos un buen ejemplo de los choques económicos y culturales entre colonos y aborígenes. Los aborígenes consideran que estos manantiales, que no se secan en todo el año, están protegidos por la serpiente arcoíris; por eso, durante veinticinco mil años los han tratado con gran respeto y nunca se bañan en ellos. Cuando las temperaturas bajaban y les permitían desplazarse a mayor distancia para cazar, recolectar o, simplemente, visitar a sus parientes, los dejaban “descansar” hasta que el calor los convertía de nuevo en un oasis imprescindible. Solían construir sus cabañas a un par de kilómetros del agua, para no espantar a los animales salvajes que se acercaran a beber.

Además de la serpiente arcoíris, también recorrió esta zona la mítica serpiente pitón Inturrkunya, que dejó sus huellas en la roca.

Además de la serpiente arcoíris, también recorrió esta zona la mítica serpiente pitón Inturrkunya, que dejó sus huellas en la roca.

Si el grupo necesitaba carne, formaba una cadena humana que cerraba la salida del cañón y empujaba a los animales hacia el fondo, sin salida, donde no les era difícil cazarlos con sus lanzas.

En 1872 llegaron los primeros exploradores blancos, que consiguieron una licencia para explotar la tierras como pasto para dos mil quinientas cabezas de ganado. Los pastores se establecieron en la zona y se apropiaron de los manantiales. Diecisiete años después la zona sufrió una larga sequía, de la que surgieron los primeros conflictos entre pastores y aborígenes. Con la sequía, regresaron los aborígenes, que pretendían seguir viviendo como era su costumbre y cazar los animales que entraban a beber en la garganta, fueran vacas o canguros, como habían hecho desde el tiempo del ensueño. La policía intervino en favor de los pastores blancos y la mayoría de los indígenas murió de hambre, aunque las luchas por el uso del agua duraron veinte años más. Solo sobrevivieron los pocos que aceptaron trabajar para los blancos y que pronto adquirieron fama de buenos conocedores del terreno ¡Menos mal! El ganado fue retirado en 1982, con el establecimiento del parque nacional.

Nosotros caminamos hasta los manantiales, al fondo de la garganta, procurando no molestar a la serpiente arcoíris; luego hicimos un breve almuerzo a la sombra de los eucaliptus, sobre los restos del cercado construido por los pastores para controlar a sus vacas. Solo una pega le encontramos a este y otros recorridos a pie por el desierto rojo: las moscas. Innumerables, se abalanzan sobre ti cuando caminas, cuando te sientas, cuando intentas comer algo o descansar un rato. Allí entendimos por qué muchos turistas llevaban mosquiteras integradas en sus gorras.

Después regresamos al coche para pasar la tarde descansando en nuestro fantástico bungalow de lujo. Al día siguiente nos esperaba la mitológica roca de Uluru, pero esa es otra historia que puedes leer pinchando aquí.

Otros capítulos de este cuaderno:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Lo que tengas que decirnos, nos interesa. Gracias.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.